Маданият

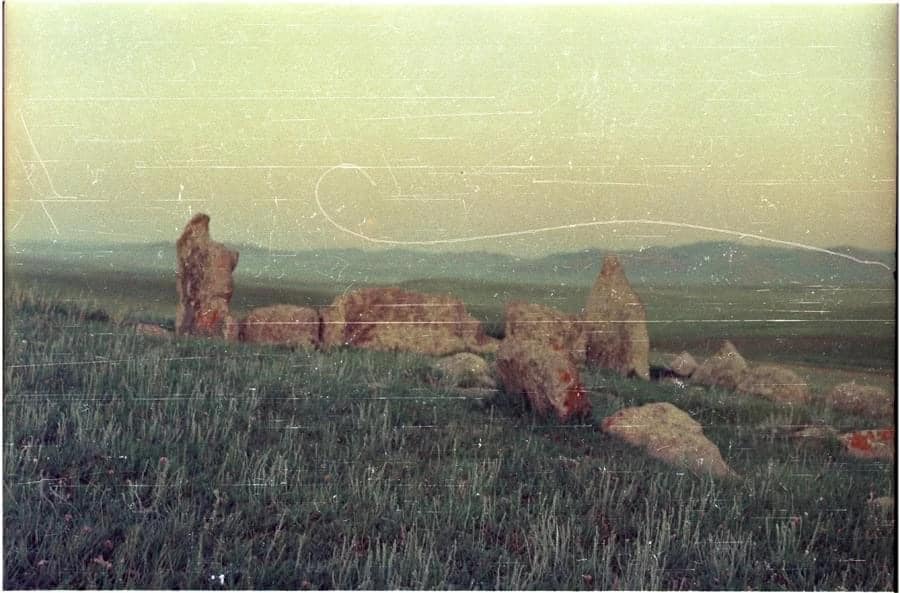

“Харгяс Уур” (кыргызское гнездо) на территории Монголии

«Херексуры (монг. хиргисууры), принятое в археологической науке название для курганов с округлой каменной насыпью и кольцевой или квадратной оградой, соединенной с насыпью каменными «лучами», или «дорожками». Херексуры получили свое название от монгольского словосочетания «хяргяс ур» — «кыргызское гнездо», или «кыргызская могила».

Кыргызы были последним тюркоязычным народом, который господствовал в степях Центральной Азии в эпоху «кыргызского великодержавия» в IX—X вв. (см. Государство енисейских кыргызов), до того как на эти земли мигрировали монгольские кочевые племена.

Поэтому монголы все древние курганы назвали «кыргызскими» по имени предшествовавшего народа. В научный обиход термин «Херексуры» ввели российские ученые и путешественники, совершавшие экспедиции в Монголию в конце XIX — начале XX в. Среди Херексуров встречаются очень большие сооружения с насыпью в 60—80 м диаметром и 15 м высотой и диаметром кольцевого ограждения в 250 м.

Нередко вокруг ограды Херексуров в несколько рядов располагались кольцевые выкладки- жертвенники. На площади могильников по соседству с Херексурами устанавливались в 1 или несколько рядов каменной стелы с рисунками животных и изображением пояса с оружием, которые были названы исследователями «оленными камнями».

Под насыпью в центре Херексуры, на уровне древней дневной поверхности, как правило, расположена камера, или гробница из крупных камней, внутри которой находят скелеты погребенных людей, положенных в вытянутом положении, на левом боку, головой на Запад. Никаких вещей в могилы не клали.

Во многих Херексурах не сохранилось следов погребений. Однако в насыпи и на площади Херексуры во все последующие времена после их сооружения совершались впускные захоронения. Поэтому в прошлом археологи определяли хронологию Херексуров по этим более поздним находкам.

В течение многих десятилетий в Монголии и Забайкалье Херексуры датировались эпохой Средневековья и относились к древнетюркской, или уйгурской культуре. Однако в результате раскопок в Туве, а затем и в Забайкалье археологам удалось определить, что кольцевые ограждения Херексуров перекрыты плиточными могилами и насыпями курганов позднего бронзового и раннего скифского времени.

Это позволило определить время сооружения Херексуров поздним бронзовым и началом раннего железного века. В Херексурах были захоронены древние номады европеоидного расового облика. В течение позднего бронзового века древние европеоидные кочевые племена заняли степи и горные долины Саяно-Алтая, Тянь-Шаня, Монголии и Забайкалья.

Они передвигались по степям на колесных повозках и владели большими стадами домашнего скота. Воины этих древних кочевых племен воевали на боевых колесницах и атаковали своих противников бронзовым оружием, луками и стрелами, копьями, клевцами и кинжалами. Военное преимущество воинов-колесничих над пешими воинами из центрально-азиатских монголоидных племен было столь значительным, что они завоевали всю Центральную Азию.

Это способствовало выделению в обществе древних европеоидных номадов военной аристократии, что нашло отражение в социальной структуре и идеологии. В конструкции Херексуров отразился культ солнца и боевых колесниц.

Сооружение очень трудоемких, грандиозных Херексуров и рядов поминальных стел с нанесенными изображениями оружия и животных, возведенных на хорошо обозреваемых, открытых степных пространствах, должно было прославлять подвиги, совершенные древними героями-воинами.

Со временем противники древних европеоидных номадов, монголоидные кочевые племена культуры плиточных могил, населявшие восточные районы Центральной Азии, научились успешно противостоять своим грозным соперникам на поле боя.

Они стали использовать для защиты металлические литые шлемы и защитные пояса и атаковать противника бронзовыми мечами. Однако решающие изменения в военном деле, которые привели к снижению роли боевых колесниц, произошли с освоением кочевниками верховой езды на рубеже раннего железного века.

Появление нового рода войск — конницы, значительно более мобильной и маневренной, чем боевые колесницы, привело к утрате их былой ударной мощи. Вслед за изменениями в военном деле древняя военная аристократическая каста воинов-колесничих утратила свое ведущее положение в кочевом обществе.

Потеряла свое престижное значение колесничная символика. Степные районы Забайкалья, Восточной и Центральной Монголии были завоеваны монголоидными кочевыми племенами культуры плиточных могил. В западных районах Центральной Азии прежде единый этнический массив древних европеоидных номадов распался на отдельные кочевые племена культур раннего скифского времени.

В конструкции погребальных сооружений раннескифских культур Саяно-Алтая и Тянь-Шаня сохранились элементы, которые восходят к конструктивным особенностям Херексуров. Потомки древних европеоидных номадов, возводивших Херексуры и устанавливавших оленные камни, в скифское и хунно-сяньбийское время в китайских исторических сочинениях были известны под названием «ди» и «динлинов» - Ю.С. Худяков

«Культура насельников Минусинского края явилась плодом длительного развития хозяйства с середины третьего тысячелетия до н.э. и принадлежала белокурому, длинноголовому типу населения, известного китайцам под именем динлин.

Это динлинское общество, являющееся союзом племен, будучи до 1 тысячелетия до н.э. связанным с западной частью Азии, с 1 тысячелетия до н.э. вступает во все сильнее развивающиеся взаимоотношения с племенами Центральной Азии.

Будучи временно, в V-III вв, до н.э. культурно объединенным с могучим скифским союзом, оно, не порывая в это время связей с Центральной Азией, к первым векам до н.э., попадает под ее непосредственное воздействие. Ко времени, предшествующему связям динлин с Центральной Азией, динлины прошли длительную историю этногенеза, в которой участвовали разнообразные и иногда далеко друг от друга территориально расположенные племенные компоненты.

Известная самостоятельность развития культуры Енисея, непрерывность ее развития в течение почти двух с половиной тысячелетий, позволяет нам видеть во всех выше разобранных этапах культуры динлинский этногенез.

На базе динлинского этногенеза произойдут те изменения, которые позволят выкристализоваться новому этническому явлению - киргизам. Но то новое этническое явление - киргизы, явилось прямым результатом предшествующего динлинского этногенеза.

Здесь были заложены основы характерных форм скотоводческого хозяйства, культуры и расового типа, которые долгое время отличали впоследствии киргизские племена от родственных им тюркских племен.

“Вот почему истоки сложения киргизских племен, а следовательно и история киргизского народа, должны начинаться по археологическим памятникам с афанасьевской культуры, с анализа динлинского этногенеза, на базе которого и возникает древнее киргизское общество”

Александр Натанович Бернштам.

“Хиргисуур, этимологически связанный с Киргизией, представляет собой погребальный памятник, состоящий из центрального каменного кургана, каменного ограждения и внешних спутниковых курганов и кругов. Камера для захоронения обычно находилась под центральным каменным курганом”.

Ма Цзянь

“Тем не менее, некоторые из самых впечатляющих группировок оленьих камней, такие как те, что находятся в Ушкиин-Увере и Цацын-Эреге, также обнаружены вблизи хиргисууров. По этой причине среди многих археологов стало правилом считать, что оленьи камни принадлежат вместе с хиргисуурами к одной культуре, известной как «Комплекс Оленьи Камни-Хиргисуур”.

“Культурное явление, называемое “Комплекс Оленьи Камни-Хиргисуур”, так или иначе стало широко признанным, но главным образом благодаря материалам из центральных аймаков Монголии.

В Алтайском регионе, несмотря на одно крупное, сохранившееся совпадение оленьих камней и хиргисууров (Цагаан Асга), курганы ранней скифской Пазырыкской культуры являются единственным типом памятников, с которыми оленьи камни регулярно ассоциируются.

Этот факт предполагает, что стоит проверить обоснованность концепции DSK, основываясь на том, что можно найти в Монгольском Алтае, и особенно в аймаке Баян-Өлгий”.

Джейкобсон-Тефер